高田道成[パーソナルトレーナー]

体の不調や痛みは呼吸が原因!?呼吸の重要性について

体の不調や痛みに繋がる要因としては様々なことが考えられますが、その要因の一つとしては、呼吸が考えられます。

このコラムでは呼吸が体に及ぼす影響、重要性についてお伝えします。

人は一日に2万回呼吸をする

呼吸のリズムは人それぞれですが、人は一日に2万回以上を呼吸をすると言われています。2万回以上となれば、普段からどのような呼吸をしているかによって良い意味でも悪い意味でも体への蓄積も変化します。

何かしらの問題で本来働くべき体の機能が低下、もしくは適切に制御ができなくなると不適切な呼吸(呼吸の機能低下)が促されます。不適切な呼吸が繰り返されると、体には以下のような悪影響が及ぼされます。

・肩こりや腰痛、頭痛などの身体の痛み

・疲れやすい、疲れが抜けない

・睡眠障害

・免疫力の低下

・姿勢の乱れ

・集中力の低下

・パフォーマンスの低下

・代謝が下がり、体型が崩れる

・精神的な影響

など

不適切な呼吸とは?

では、不適切な呼吸とはどのような呼吸を指すのか?

いくつか例を挙げていきます。

・口呼吸をしている

・呼吸の際に肩をすくめる

・呼吸の際に胸の上部だけが動く

・呼吸のリズムが一定ではない

・呼吸の回数が多い

・安静時でも呼吸をする音が聞こえる

など

このような呼吸をしている場合、上記で挙げた問題に繋がる恐れがあります。

反対に不適切な呼吸が改善され、適切な呼吸を取り戻せれば上記で挙げた問題は解消される可能性は高いです。

呼吸のメカニズムから考える

簡単に呼吸のメカニズムについて説明します。

まず、呼吸の際にメインとして働くのが横隔膜という筋肉です。

筋肉なので、収縮も弛緩もします。

横隔膜は、肋骨の底部(胸とお腹を分けけるように)に位置し、肋骨と背骨など(その他、臓器)に付着し、ドーム状で屋根のような形状をしています。呼吸以外にも付着部から考えられるように姿勢や内臓機能、循環機能などにも影響をもたらします。

横隔膜の動きは以下の通りです。

・吸気時:横隔膜が下がる(収縮)

→横隔膜が下がることで、肺は下方に引き下げられることで減圧(膨らむ)し、肺に空気が入り、肋骨が開く。

・呼気時:横隔膜が上がる(弛緩)

→横隔膜が上がることで、肺は上方に持ち上げられることで加圧(萎む)し、肺の中の空気が排出され、肋骨が閉じる。

上記のように、横隔膜が上下に動くことによって、空気の出し入れが効率的に行われるのですが、何かしらの理由(姿勢、横隔膜の筋力低下、ストレスなど)でメインの呼吸筋である横隔膜の機能が低下すると、呼吸補助筋という首、肩周りの筋肉を使い肺に空気を送り込もうとする場合があります。

常に呼吸補助筋である首、肩周りの筋肉が過度に使われてしまうと、緊張状態が抜けずに肩こりや首こりをはじめ、体に不調が出てきます。

イメージとしては、肩をすくめていたり首が短くなってしまっている見た目です。

不効率なために呼吸が浅くなり、回数も多くなります。

呼吸のしすぎは不調の原因につながる

呼吸の最も大きな役割は、脳と体に酸素を供給することになります。脳、体を適切に機能させるには呼吸が必要不可欠です。

詳しいことは割愛しますが、多くの方が適正な量よりも多く呼吸をしている傾向があります。

周りにも呼吸が浅く、テンポが早くい方がいらっしゃるのではないでしょうか。

そういった方は、息を吐ききれずにすぐに息を吸いこみ体内の酸素量が多くなってしまっています。

精神状態も呼吸に変化をもたらします。

イライラなどのストレスを抱えている場合も、呼吸が浅くなり、多く呼吸をすることにもなります。

体内の酸素と二酸化炭素のバランスが崩れると、血中ph(血液中の酸性とアルカリ性のバランス)にも影響が出ます。

二酸化炭素は血中に溶けると酸性を示し、二酸化炭素の量が多くなれば酸性に傾き、それに対して酸素は影響を及ぼしませんのでアルカリ性に傾くことになります。

酸性、アルカリ性どちらに傾くことも良くはなく、

酸素、二酸化炭素どちらが多すぎてしまうことはよくはありません。

どちらにせよ、バランスが崩れると体に悪影響を及ぼしてしまいます。

また、酸素を効率的に脳や体に送り届けるには、適正な量の二酸化酸素が必要となります。繰り返しにはなりますが、多く呼吸をしてしまっている方の場合、体内の酸素の量が多く、二酸化炭素の量が少なく、適正な量を保てなくなってしまいます。

なぜ、二酸化炭素が必要なのか。

体内には酸素と赤血球のヘモグロビン(全身に酸素を運搬する役割)というものがくっついた状態で存在しています。

二酸化酸素は、酸素とくっついているヘモグロビンを引き離す作用をします。

体内の二酸化炭素が少ない状態が続くと、酸素はヘモグロビンとくっついたままの状態になってしまい細胞に送り届けられません。

つまり、酸素を多く取り込んでしまうことは返って、脳と体への酸素供給の低下を促してしまいます。

呼吸に影響をもたらす要因

呼吸に変化をもたらす要因としては以下の通りです。

・ストレス

・食事のバランス(栄養)

・生活習慣

食事のバランスが悪かったり、加工食品などの取り過ぎは、血液を酸性に傾け、中性に引き戻そうと呼吸数が多くなることに繋がります。食事の内容や添加物が含まれている加工食品などには注意が必要です。

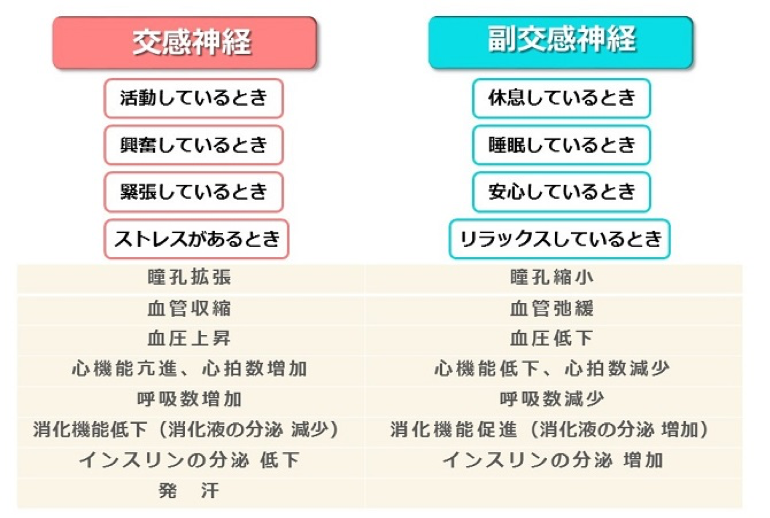

ストレスは自律神経の乱れに繋がります。交感神経(ストレス、緊張、興奮)が優位な方は、呼吸が浅くなり、呼吸数が多くなりがちです。

呼吸は、唯一意識的に自律神経を整えることができる手段です。まずは、根本的なストレスの元を解消が必要ですが、意識的にゆっくり呼吸することで自律神経が整えられます。(呼気を長くすると、副交感神経に優位に傾きます)自律神経の影響は以下の通りです。

まとめ

当たり前すぎて普段、あまり気にもとめない呼吸ですが、実は体を適切に機能させるために重要な役割を担っています。適切な呼吸は体の機能を高めることに繋がりますが、不適切な呼吸は体の機能を低下させることに繋がります。

不調や痛みを抱え悩んでいる方が、常日頃から不適切な呼吸を繰り返している場合、ストレッチやマッサージ、トレーニングをしたしても、その場では良くなるかもしれませんが、体は元の状態に戻ってしまい根本解決に繋がらない可能性が高いです。

様々なアプローチをしても不調や痛みが緩和しないという方は、まず最初に呼吸を見直す必要があるかもしれません。適切な呼吸ができているのか。まずは、それからスタートです。